厚い革を薄くする”べた漉き”は専用の革漉機が必要だと思っていたのですが、カンナを使って薄く漉くことができるようです。

私のような素人でも豆カンナを使って床面を漉く事ができるのか、早速チャレンジしてみました。

使用する豆カンナはレビューの評価も高く、比較的安い細工用黒檀豆鉋を使いました。

普通の平カンナを買ったのですが、反タイプもレザークラフト用として便利そうです。

黒檀豆鉋 平 |

角黒檀豆鉋 反 |

ケースをあけると可愛らしい小さなカンナが入っています。

高級感のある黒檀に真鍮の色が良く合い、デザイン的にもなかなか良くできていますよね。

カンナの刃はねじを緩めて刃の出し加減を調整することができます。

ねじを外すと3つのパーツに分解することができます。

カンナの調整

豆カンナは刃が研がれているのでそのまま使えるとのことでしたが、うまく漉けません。やはり革を漉くには砥ぎ直さなければならないようです。

以前、自作した専用の研ぎガイドを使ってカンナの刃を砥ぎ直しました。

革包丁用に作った研ぎガイドですが、取り付け角度を30°に調整すればカンナ用の研ぎ機としても使えます。

砥石で研いだら、革砥で刃を仕上げます。

刃を研いだらカンナに組み、刃の出方を調整します。

豆カンナはねじを緩めることで刃の出し加減を調整できるのですが、これがクセモノ。確かに、一見初心者向けの優しい道具に見えますが、微調整がとっても難しいです。

基本的に、「あと少しだけ刃を出したい」という事が出来ません。

ねじを緩めると刃が動いてしまうので最初からやり直しです。しかも、スクリュー式のねじを締めると刃が微妙に動いてしまいます。調整するたびに刃の出方が変わるのでとっても使いづらい事が分かりました。

そこで、本物のカンナを真似して木槌で叩いて調整してみたところ、すごく簡単に微調整することができました。

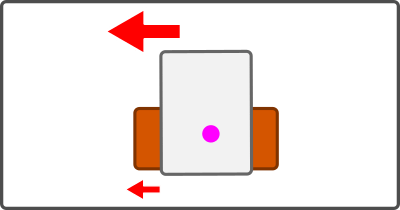

刃の調整方法

木槌で調整するときは、豆カンナのねじをしっかり締めてから調整します。

カンナを手で持ち、前を叩くと刃が出て、後ろを叩くと刃が引っ込みます。

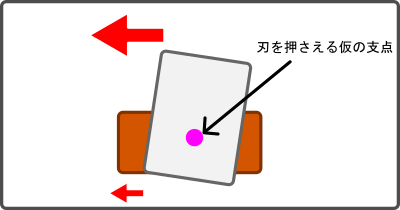

木槌で調整できる原理

カンナの前を叩くと刃が出る原理を簡単に説明します。

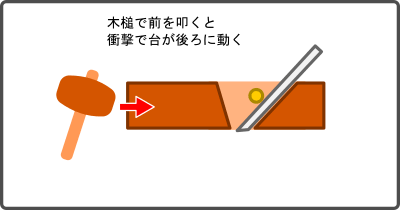

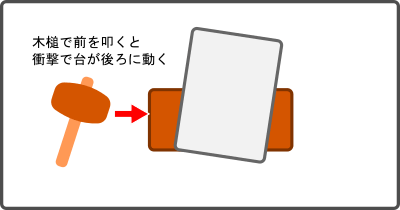

木槌で前を叩くとカンナ台が衝撃で後ろに動きます。

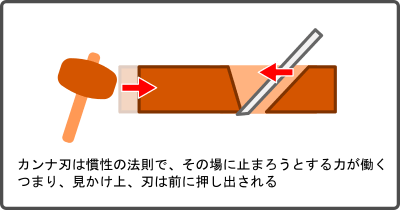

この時、カンナの刃は慣性の法則で、その場に止まろうとする力が働きます。

つまり、見かけ上、刃は前に押し出されることになります。

(車で急ブレーキをかけると体が前に押し出されるのと原理は同じ)

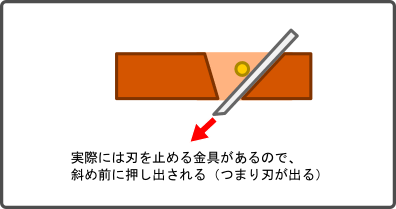

カンナの刃は前に押し出されるのですが、実際には留め金があるので斜め下に動きます。つまり、刃が下方向に出るわけです。これがカンナを叩くと刃が出る原理になります。

ちなみに後ろを叩くと逆向きの力がかかるので、カンナの刃が引っ込みます。

カンナ刃が斜めになっている場合の調整方法

カンナの刃が斜めに入っている場合、刃を出したい側を叩きます。

(側面の後ろ側を叩くと良い)

慣性の法則で、刃には見かけ上、反対向きの力が加わる点は同じです。

ただし、今回はカンナの刃の上側が長く飛び出しているため、慣性の力がより大きく働きます。

刃を押さえる仮の支点に沿って反時計回りに回転するので、刃の傾きが調整できます。

豆カンナで漉いてみよう!

研ぎガイドで刃を砥ぎ直し、革砥で仕上げた刃を使って漉いてみました。

初めてのカンナを使った革漉きでしたが、最初の調整で少し手間取ったものの、面白いようにスルスル切れます。

全体を0.6mm厚さにしたかったのですが、手作業なので多少の誤差はあります。厚いところで0.7mm薄いところで0.49mm。所々、深く削りすぎてしまった部分もありましたが初めてにしては上出来だと思います。

今まで、部分的に薄い革を使いたくても諦めていましたが、カンナを使えば自分で微調整できることが分かりました。

もっと本格的にべた漉きしたくなったら豆カンナではなく、大工用の大きいカンナを使うと効率的に作業できそうです。

iPhoneケースがステキなので作ってみたいですが型紙はどこで手に入れれますか?

色々なサイトで見ましたが中々気に入るデザインがないので作ってみたくてズーッとながめていましたがこのサイトは丁寧だし他のサイトと違ってデザインがバイカーやメンズっぽ過ぎないので好きです。

コメントありがとうございます。

私もバイカーのデザインは好きではありません。誰でも気軽に作れるデザインを心がけています。

ちなみに、このサイトで作っている作品はすべて自分で型紙を作っています。

ですので、ご質問いただいたケースもiphoneの実物と合わせながら作りました。

ベースは100均のクリアケースを購入して厚紙にケースを写し取って型紙を作りました。

折り曲げる部分の長さは、革のハギレでiphoneを包んでみて、寸法を割り出しました。

型紙はありませんが、分からないことがあればご質問にお答えします。